在人民币收藏的世界里,并非所有价值都来源于“面额”或“年代”,有时一张看似平凡的纸币,只因印刷环节中发生了一次意外,便能脱胎换骨,成为价值万金的“错版珍品”。第四套人民币中的1990年版100元纸币,便是这样一个令人意外的例子。虽然它本身发行量巨大、存世普遍,普通品种的市场价值普遍不足120元,但若拥有“折白+福耳”这类极罕见的双重错版特征,且品相优异,其估价甚至可突破1万元,成为近年错版纸币中升值最快的潜力标的之一。

一、1990年版100元纸币:流通广、价值稳,却“错中有贵”

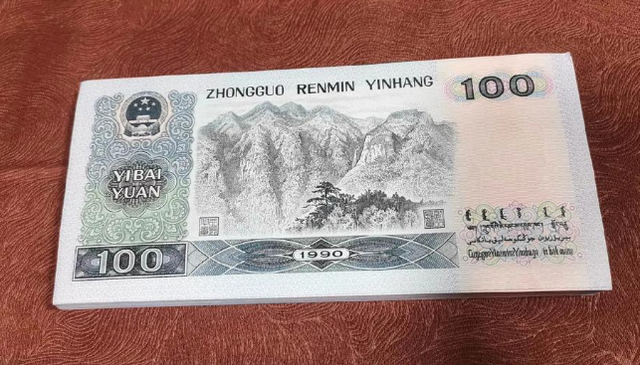

1990年版100元纸币,是第四套人民币中最大面额的代表,自1992年开始发行流通,直至2018年后基本退出市场,是许多中老年人印象最深刻的一张“大票”。这

由于其长期处于主流流通地位,发行量极大、使用频繁,回收数量也非常多,目前市场中除非为“原刀未拆”“评级高分”的极品品相,普通单张价值普遍在100~120元之间波动,收藏价值有限。然而,在这些庞大的流通币之中,有那么极少数的纸币,在印刷过程中发生了“奇迹性的偏差”——也就是“错版现象”。

二、“折白+福耳”错版:极致稀缺的双重瑕疵

所谓“错版币”,在收藏界已不是新鲜名词,常见错版类型包括:印刷偏位、水印倒置、重影编号、裁切偏差、折白印刷、福耳残边等等。

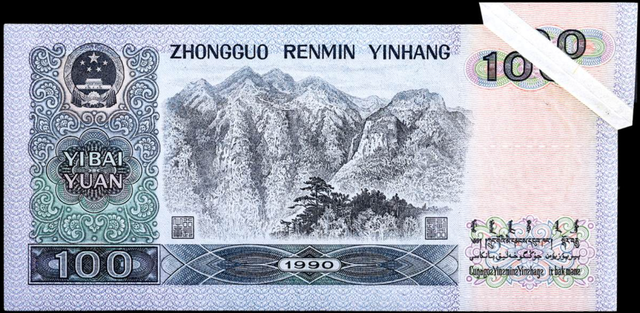

其中,“折白”和“福耳”是两种非常典型且具有强烈视觉冲击的错版特征。

“折白”错版:指纸币在印刷过程中,纸张局部被不规则折叠,导致该区域未能正常上墨印刷,形成白块或图案缺失区域,极具辨识度;

“福耳”错版:则是在裁切过程中,纸张边缘未被完全切除或裁偏,形成“多余边角”或“突出缺角”的结构,有点类似“福字”边缘的装饰形态,因而得名。

而当这两种错版现象同时出现在同一张纸币上时,其概率极低、视觉冲击极强,市场称之为“双错版”,或“折白+福耳”错版币。这种错版属于极度罕见的“错误叠加型”,在百万张纸币中难得一遇。

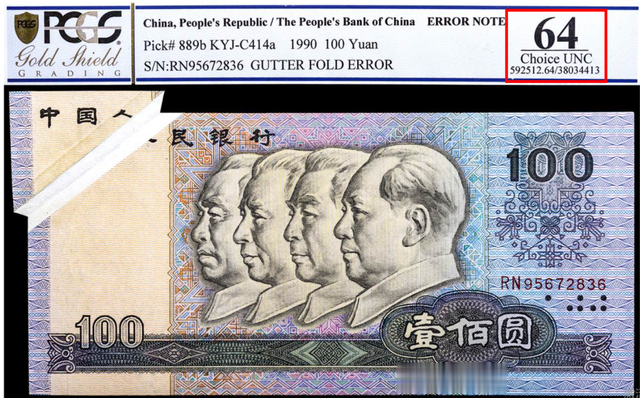

三、万元估价的背后:拍卖市场的最新案例

在2024年初的某场国内权威纸币专场拍卖会上,一张编号完整、保存完好、同时具备“折白错印+福耳裁切”双重错版特征的1990年版100元纸币,被拍卖行列入重点推荐标的。该纸币为流通过度极少的“原光币”,不仅错版特征清晰明显,且边角挺直、色泽均匀,经预估后起拍价即达10000元。

这一标的的出现,让原本略显沉寂的第四套错版币市场再次迎来关注热潮。很多藏友才意识到:即使是大家早已不再关注的“常见红百元”,只要具备稀缺结构,就有可能实现价值的飞跃。

四、为什么这种错版如此稀少?

要理解“折白+福耳”错版的价值,就必须理解它的稀缺逻辑。通常情况下,中国印钞体系的质量控制标准极高,任何一张存在明显错误的纸币,理论上都应在出厂前的质检环节被剔除并销毁。因此,真正能流入市场的错版币,要么是极少数“漏网之鱼”,要么是银行在清点中未发现的问题币种。

更何况,“折白”发生在印刷初期,“福耳”则发生在裁切阶段,两者发生时段不同、工艺环节不同,同时叠加的概率极低,因此即使人为模拟也难以仿造成功。因此,这种错版币一旦被发现,其价值远远高于普通错版币,更不可能大批量存在。

综上所述,第四套人民币中的1990年版100元纸币,虽然在收藏市场中“普通版本价格平平”,但一旦具备诸如“折白+福耳”这类极其罕见的错版特征,其价值就不再是以“面值”为单位计算,而是以“千元”“万元”为单位跃升。

它告诉我们:有时,真正的价值不在于纸币本身的面额,而在于那些被时间与机器偶然赋予的“唯一性”与“不可复制性”。

现在,不妨翻出你收藏册中的旧币、清点父辈留下的百元红票,看看那一角是否有不规整的突出?图案是否有一处意外的空白?也许,你早已拥有一张价值万元的潜力币王,只是还未真正发现它的“错中之贵”。